Wir wollten an diesem merkwürdigen Tag milde beginnen. Daher eingangs und nachfolgend ein Bild von dem, was es heute mittags gab, ich kann nicht gerade erklären, daß ich ein Fan Thüringer Rostbratwürste bin. Aber es sollte ein recht deutsches Essen werden. Und da muß man halt einiges auch einfach hinnehmen. Das Sauerkraut hingegen mag ich zwar, vertrage es aber selten (diesmal mit Äpfeln, Piment, Pfefferkörnern, Nelken, Lorbeerblatt sowie mit dem Bratenfond der in Butterschmalz gebratenen Würste). Wir wechseln über zum anderen Teil.

Vor 2 Jahren schrieb ich einen eher geharnischten

Beitrag zur Völkerschlacht bei Leipzig. Warum ich darauf wieder stieß, will ich gleich erklären. Aber die Zitate, die mich da wohl motivierten, waren zu eindrücklich:

Wie ein Raubvogel blicke der steinerne Erzengel Michael, Schutzpatron der Deutschen, den Besuchern des Völkerschlachtdenkmals in Leipzig entgegen. Dumpf und düster beherrsche das 91 Meter hohe Völkerschlachtdenkmal den Leipziger Südosten. Ein Monument der Nekrophilie und des Verfolgungswahns der Deutschen, die „stets zu Schutz und Trutze“ gegen irgendeinen Feind brüderlich zusammenhalten müßten. Anschließend erging man sich in Sprengphantasien, nun darin hat dieser Menschenschlag ja nicht nur gedankliche Übung.

Ich brauchte einen kleinen Kontrast für die ehernen Worte des Herrn Roloff, die gleich folgen werden, so wird manches vielleicht auch nachvollziehbarer. Zum Tag selbst mag ich eigentlich nichts weiter anmerken, nicht, daß mir nicht vieles durch den Kopf ging. Nur dies noch: Anfang der Woche bin ich daran gescheitert, etwas über den

Erzengel Michael zu schreiben, wie mir das früher bisweilen gelungen ist, er ist schon recht ledern (so kam ich auf den alten Beitrag).

Und dann, ich darf das so sagen, die nachfolgende Predigt des Herrn Roloff aus Anlaß dieses Tages ist im Grunde eine Meditation über die

Weihnachtsansprache , die der Hl. Vater Benedikt am 21. Dezember 2012, offenkundig im Bewußtsein seines bevorstehenden Rückzugs, hielt.

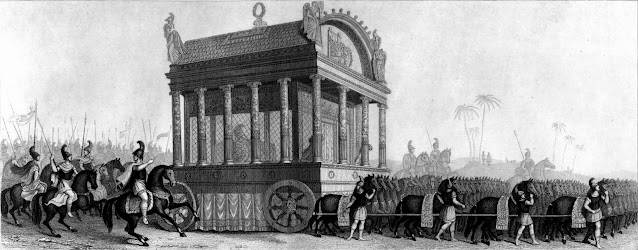

Erzengel Michael am Völkerschlachtdenkmal

Ansprache zum Tag der Deutschen Einheit 2015 in Schönhausen

Der Geist des Herrn ist über mir, darum daß mich der Herr gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden zu predigen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, daß ihnen geöffnet werde, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unsers Gottes, zu trösten alle Traurigen, zu schaffen den Traurigen zu Zion, daß ihnen Schmuck für Asche und Freudenöl für Traurigkeit und schöne Kleider für einen betrübten Geist gegeben werden, daß sie genannt werden die Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzen des Herrn zum Preise.

Sie werden die alten Wüstungen bauen, und was vorzeiten zerstört ist, aufrichten; sie werden die verwüsteten Städte, so für und für zerstört gelegen sind, erneuen.

Jes. 61, 1-4

Da aber die Pharisäer hörten, wie er den Sadduzäern das Maul gestopft hatte, versammelten sie sich. Und einer unter ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und sprach:

Meister, welches ist das vornehmste Gebot im Gesetz?

Jesus aber sprach zu ihm: "Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte."

Dies ist das vornehmste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich; Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.

In diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.

Matth. 22, 34-40

Friede sei mit Euch!

Liebe Gemeinde,

„Das Bewusstsein seiner Einheit war dem deutschen Volke, wenn auch verhüllt, doch stets lebendig.“

Das ist kein Zitat aus dem 20. Jahrhundert, es stammt vielmehr bereits aus dem 19. Jahrhundert. Kaiser Wilhelm I. hat es gesagt und macht uns damit auf die Tatsache aufmerksam, dass die Frage nach der nationalen Einheit in beiden Jahrhunderten gestellt war und durch unser Volk beantwortet werden musste.

Wir sollten darum auch diesen Tag in einem größeren Zusammenhang als dem unserer jüngsten Geschichte begehen. Darum ist es vielleicht so sinnfällig, dass die 25 Jahre Deutscher Einheit mit dem 200. Geburtstag des Fürsten zusammenfallen.

Als Christen sind wir es gewohnt, auf geschichtliche Zusammenhänge so zurückzublicken, dass sie uns immer auch etwas für die Gegenwart sagen. Das Kirchenjahr ist durchzogen von Festen und Gedenktagen, in denen sich die Herrschaft Gottes über die Geschichte ausdrückt. Gott ist der Herr über die ganze Geschichte der Menschen.

Darum ist es von größtem Interesse, was aus christlichem Verständnis zur staatlichen Ordnung und zu den inneren Beziehungen eines Landes beigetragen werden kann und muss.

Damit wir diesem Gedanken nachgehen können, habe ich den Matthäustext ausgesucht, den wir als Evangelium gehört haben. Es geht dort um die Frage nach dem höchsten Gebot. Es versteht sich von selbst, dass diesem höchsten Gebot schlicht alles und alle unterworfen sind, sonst wäre es nicht das höchste Gebot.

Christus, genau nach diesem höchsten Gebot gefragt, gibt die uns als Christen noch immer sehr vertraute Antwort:

"Du sollst lieben Gott, deinen HERRN, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Dies ist das vornehmste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten."

Dieses Doppelgebot der Liebe ist die christliche Antwort auch auf die Frage nach den Ordnungen in der Welt. Es beschreibt, wie sich die Beziehung des Menschen zu Gott gestalten soll.

Wir sollen Gott lieben bedeutet, wir dürfen uns zu ihm in Beziehung setzen und werden gerade darin gewahr, wer wir sind. Wir sind Geschöpfe seiner Liebe. Unsere Liebe ist die Antwort auf sein Tun. Alles was wir tun, soll nun zur Antwort auf seine Liebe werden.

In diesem Gebot ist die Rede von einer grundlegenden, unser Menschsein stiftenden Beziehung, nämlich der zwischen Mensch und Gott. Diese Beziehung ist grundlegend und darum auch lebenslang. Das ist unserer Antwort auf die heute durchaus bereits vorherrschende Meinung, als gäbe es keine lebenslangen Beziehungen mehr. Man hat den Menschen eingeredet, Bindung für ein Leben lang sei ein Gegensatz zur Freiheit, und Freiheit ist doch der entscheidende Leitbegriff unserer Zeit.

Die Absage aber an eine lebenslange Bindung bedeutet, dass der Mensch für sich bleibt und nur noch Beziehungen eingeht, die er jederzeit wieder beenden kann. Wir begegnen hier einem ganz und gar falschen Verständnis der Freiheit. Wir Christen bekennen, erst in der Liebe zu Gott, in der unlöslichen Beziehung zu ihm, finden wir unser Menschsein und unsere Freiheit.

Nun leben wir als Menschen aber natürlich nicht nur allein mit Gott, sondern immer auch miteinander.

Darum bleibt selbst das Gebot zur Gottesliebe unvollständig, wenn es nicht in dem Gebot zur Nächstenliebe seine Vervollständigung fände. Wo immer Menschen miteinander leben, da ist ihnen die Fürsorge umeinander gleichsam zur Pflicht gemacht. Wir sind füreinander verantwortlich, und dieser Verantwortung werden wir nur gerecht, wenn wir den Mut haben, uns zueinander in Beziehung zu setzen, und uns zu lieben.

Auch diese Liebe verlangt von uns den Mut zur Lebenslänglichkeit, denn nur dann verharren wir nicht in unserem Ich, sondern wir überschreiten es. „Nur im Geben seiner Selbst kommt der Mensch zu sich selbst“, so hat es Benedikt XVI. formuliert.

Liebe Gemeinde,

täuschen wir uns nicht. Ein Gebot ist nicht ein gut gemeinter Ratschlag, den man befolgen kann oder auch nicht. Mit den Geboten treten wir Christen nicht in einen lauen Diskurs, sondern wir beugen uns dem unwiderstehlichen Imperativ Gottes.

Darum haben wir bekannt: Jesus Christus, wie er in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, und wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Worte noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten anerkennen.

Wir verwerfen die falsche Lehre. Wir treten in Zeiten hinein, wo genau das unsere Aufgabe ist.

Wenn es nun also um unsere staatlichen Ordnungen geht und um die Gestaltung unseres Zusammenlebens, dann sind wir berufen, diesen unseren Glauben beispielgebend vorzuleben, und seine Stellung in unserem Gemeinwesen zu verteidigen.

Für uns ist die Verantwortung vor Gott, mit der das Grundgesetz sich eröffnet, keine Floskel, sondern eine Konstituante dieses Staates. Für uns gründet der Schutz von Ehe und Familie in der Tatsache, dass der Mensch eine von seiner Leibhaftigkeit vorgegebene Natur hat, die für sein Wesen kennzeichnend ist. Die Dualität des Menschen als Mann und Frau, von der wir im Schöpfungsbericht hören, ist etwas, das wir annehmen müssen, und nicht etwas, über das wir selbst entscheiden könnten.

Werden wir in diesen Zusammenhängen wirklich noch gehört? Spricht die Kirche, die protestantische Kirche, hier noch mit vernehmbarer und klarer Stimme?

Darf man diese Frage so überhaupt stellen? Kern von Luthers Reformation ist doch das Priestertum aller Gläubigen. Wir haben also gar nicht die Berechtigung, auf andere zu warten. Der Protestant steht allein und unmittelbar vor seinem Gott. Luther hat den Gläubigen die Bibel in die Hand gegeben, damit sie auch gelesen wird. Das was wir dort lesen, können und müssen wir in das Gemeinwesen tragen. Es wird nicht durch andere getan. Die Reformation hat den Menschen zur Verantwortung befreit. Vielleicht ist das sogar der eigentliche Kern der Reformation und das größte Verdienst Martin Luthers.

Bismarck wiederum hat schon bei der Gründung des Norddeutschen Bundes 1867 das allgemeine Männerwahlrecht zum Reichstag eingeführt – das weitest gehende Wahlrecht jener Zeit. Er hat dadurch einen gewaltigen Schritt gewagt, um aus Untertanen Bürger zu machen. Das Entscheidende wiederum am Bürgersein ist die Übernahme von Mitverantwortung. Wahlen räumen eben nicht nur ein Recht ein, sie nehmen den Bürger auch in die Pflicht für seine Entscheidung, die doch auch immer eine Entscheidung zum gemeinsamen Wohl oder zur „allgemeinen Wohlfahrt“ ist, wie es in der Bismarck-Verfassung noch hieß.

Durch sie war tatsächlich viel von dem Wirklichkeit geworden, was Bismarck schon in jungen Jahren als Bekenntnis im Landtag vortrug: „Erkennt man die religiösen Grundlagen des Staates überhaupt an, so glaube ich, kann diese Grundlage bei uns nur das Christentum sein. Entziehen wir diese Grundlage dem Staate, so behalten wir als Staat nichts als ein zufälliges Aggregat von Rechten, eine Art Bollwerk gegen den Krieg aller gegen alle, … Seine Gesetzgebung wird sich dann nicht mehr aus dem Urquell der ewigen Wahrheit regenerieren, sondern aus den vagen und wandelbaren Begriffen von Humanität, wie sie sich gerade in den Köpfen derjenigen, welche an der Spitze stehen, gestalten.“

Liebe Gemeinde,

täuschen wir uns nicht, genau in diesem Prozess sind wir inzwischen weit fortgeschritten. Es lohnt sich vielleicht gerade darum, an Luther und Bismarck zu erinnern, denn noch immer ist unser Gott eine feste Burg, auch wenn es mit der Gottesfurcht in diesem Lande nicht weit her zu sein scheint.

Darum noch einmal die Warnung vor dem vergifteten Freiheitsbegriff unserer Zeit, der suggeriert, der Mensch könne alles und auch sich selbst machen. Darin wird der Schöpfer geleugnet und in der Folge der Mensch als Geschöpf Gottes, als sein Ebenbild auch. So aber wird der Mensch eben nicht befreit, sondern er wird im Eigentlichen seines Seins vollständig entwürdigt und damit in seinem Wesen vernichtet.

Es geht in diesem inzwischen entfesselten Kampf um den Menschen selbst.

Nun ist ganz und gar sichtbar, dass dort, wo Gott geleugnet wird, auch die Würde des Menschen sich auflöst. Ohne die unbedingte Liebe zu Gott gibt es auch keine Nächstenliebe, keine Mitmenschlichkeit und keine gültige Bindung, die uns einen Ort in der Schöpfung einräumen könnte. Darum: Wer Gott verteidigt, verteidigt den Menschen.

Amen

Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus unseren Herrn.

Amen.

Thomas Roloff

.jpg)